|

|

BALLONS

PRESSURISES DE

COUCHE LIMITE (BPCL)

|

|

C’est

en 1972, à la suite de

l’expérience EOLE qui avait déployée avec

succès 480 ballons pressurisés à 200hPa, que D.

Cadet et H. Ovarlez du Laboratoire de Météorologie

Dynamique (LMD) ont commencé à étudier

l’utilisation de ballons pressurisés pour étudier la

couche limite atmosphérique (BPCL).

Deux

expériences préliminaires

-

22 ballons depuis

l’île

de Rangiroa dans le Pacifique Sud en 1973,

-

10 ballons depuis

l’île

d’Ascencion dans l’Atlantique Sud en 1974

ont

permis de

cerner les difficultés

de tels vols (Cadet & al. 1975, J. Appl. Met, 14, pp. 1478-1484).

Ces difficultés tiennent d’une part aux excursions

verticales dues aux refroidissements et chauffage radiatifs de

l’enveloppe, mais surtout, aux effets des pluies tropicales qui

peuvent projeter le ballon jusqu’à la surface. Pour des

ballons de 2m de diamètre, ils estimaient la charge en eau

sous une averse à 500g et une pression dynamique

supplémentaire due aux gouttes de l’ordre de 1000g. La

structure de l’aérostat dérivée de celui

d’EOLE, avec une chaîne de vol suspendue sous le ballon ne

permettait pas de résister à ces

évènements,

l’instrumentation étant détruite quand le ballon

arrive à la surface de l’océan (expérience de

Rangiroa). C’est pourquoi il a été imaginé de

mettre la nacelle scientifique et de servitude à

l’intérieur

même du ballon de telle façon que le ballon puisse se

poser sans dommage sur l’océan.

Cette

solution à été

testée lors des vols depuis Ascencion, puis utilisée

lors des expériences :

-

Summer monsoon (45

ballons

lancés des Seychelles en 1975 ; D. Cadet et H. Ovarlez,

Quart. J. R. Met Soc, 1976, 102, pp 805-815),

-

BALSAMINE (60 ballons

depuis

les Seychelles et 28 ballons depuis Diego-Suarez en 1979 ; D.

Cadet & al., Bull. Am. Meteor. Soc, 1981, 62, pp. 381-388),

-

INDOEX (17 ballons

lancés de Goa en 1999 ; Ethe et al., J. of Geophys. Res.,

107D19, 2002, INX2-22-1:19)

-

BOA (8 ballons

lancés

d’Ushuaia en 2000 ; Ethe, thèse de Doctorat, Paris 2001).

-

VASCO

2005 (5 ballons depuis

les Seychelles; http://www.lmd.ens.fr/tromeur/VASCO)

-

VASCO

2006 (4 ballons depuis

les Seychelles; http://www.lmd.ens.fr/tromeur/VASCO)

Ces ballons

pressurisés ont été conçus et construits

entièrement au LMD jusqu'à l'expérience BOA. Les

ballons sont maintenant développés par le CNES, les

enveloppes des ballons étant fabriquées par ZODIAC

INTERNATIONAL.

|

|

|

|

Les

ballons pressurisés gardent un volume quasi-constant et volent

donc à un niveau de densité quasi-constant, agissant

comme des traceurs Lagrangien des parcelles d'air et des plateformes

météorologiques. Produits par ZODIAC sous la supervision

du CNES, les ballons sont gonflés d'hélium avec une

surpression nominale de 120 hPa au niveau de vol. L'enveloppe est

un tri-laminé polyéthylène de 125

micromètres

d'épaisseur a un diamètre sphérique de 2.5 m. Par

ailleurs, avec une masse totale d'environ 9 Kg, ce véhicule peut

voler dans des couches atmosphériques comprises entre la surface

et environ 830 hPa en fonction de son lest. Aussi longtemps que la

surpression est maintenue, le volume reste constant, excepté

pour de légères fluctuations thermiques produisant de

faibles oscillations de l'altitude de vol, principalement conduites par

le cycle diurne.

Proche de leur niveau de densité à l'équilibre,

ces

ballons sont de bons traceurs du mouvement horizontal. Cependant, ils

pourraient

réagir aux coups de vent par des petites amplitudes, des hautes

fréquences et des oscillations verticales autour du niveau

d'équilibre. Le

problème le plus sérieux encouru est la charge en eau

accumulée par la pluie ou la condensation quand la

température de l'enveloppe

descend sous la température au point de Rosé. Ce dernier

cas pourrait arriver quand le ballon entre dans de l'air saturé

ou si

l'hélium se refroidit du fait de la radiation nocturne. |

|

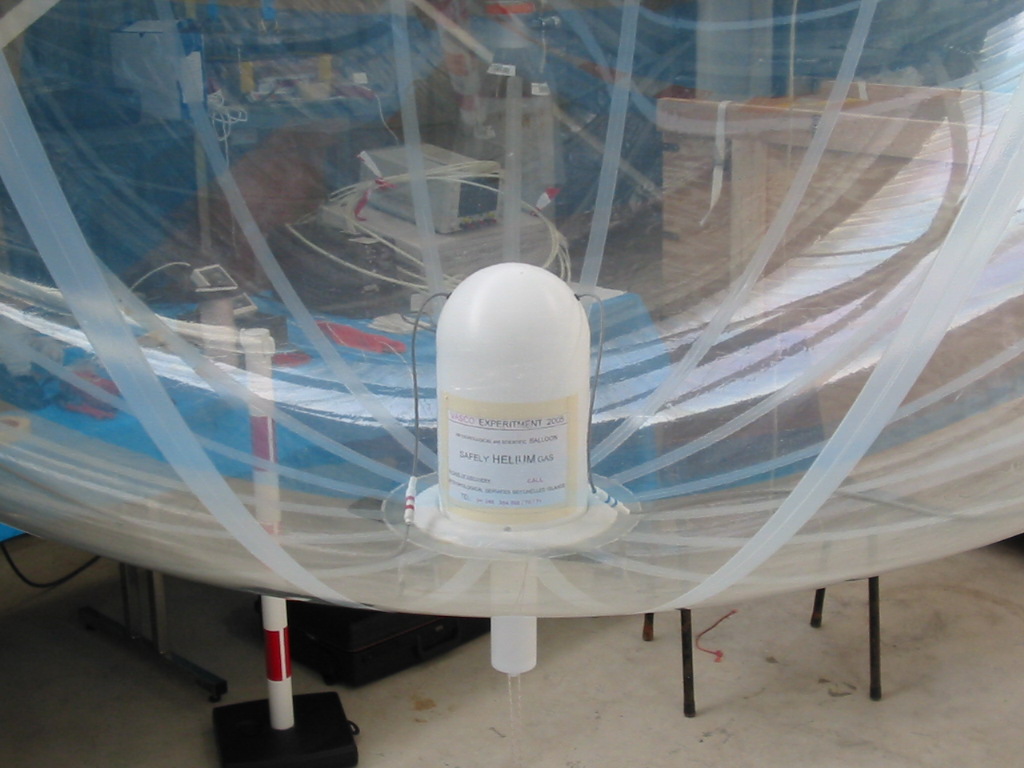

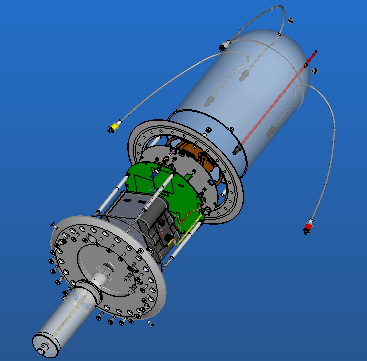

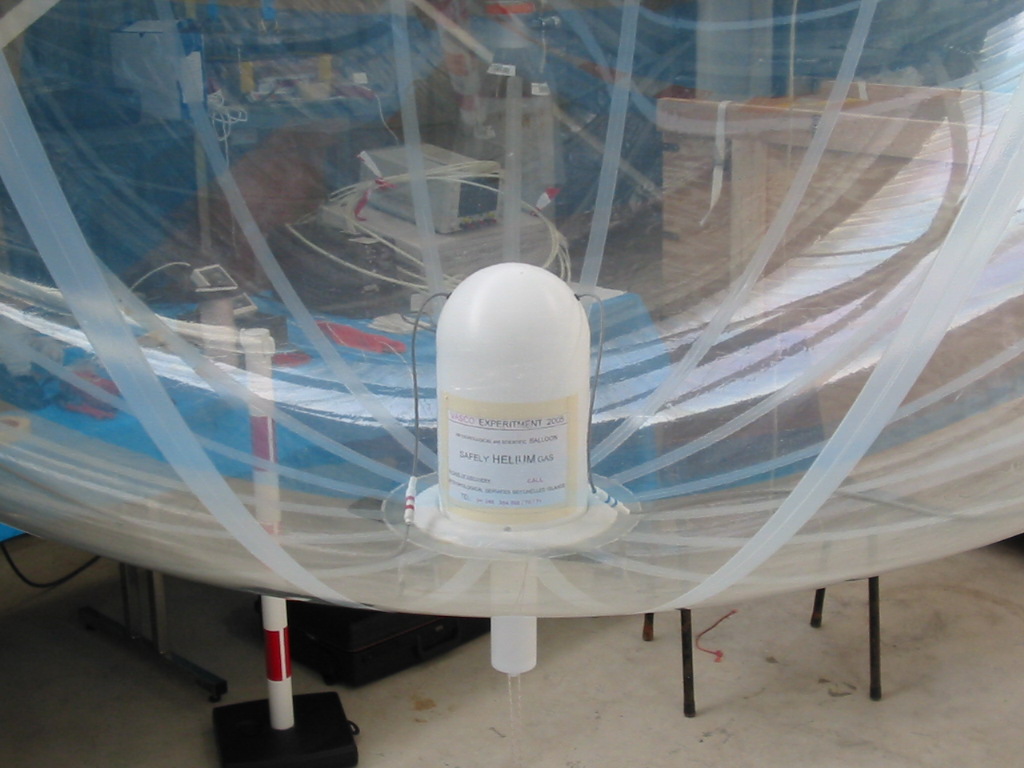

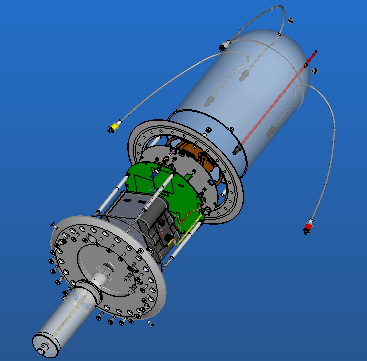

Concernant

l'instrumentation scientifique embarquée, la charge

utile des ballons comporte un capteur d'humidité (Figure en haut

à gauche), des capteurs de pression et de température

(Figure en bas à gauche) et un

GPS 3D. La pression et la température de l'hélium sont

aussi enregistrées. Les données sont émises, avec

une

période moyenne de 15 minutes, via le système ARGOS.

L'énergie est fournie par des batteries au lithium assurant une

durée de vie d'environ un

mois. Les batteries, l'électronique, les antennes ARGOS et GPS

sont toutes regroupées à l'intérieure de

l'enveloppe du

ballon (Figures à droite), protégées ainsi de

l'eau

salée lorsque que le ballon touche ou descend près de la

surface de l'océan.

|

|

|

|

|